अव्ययीभाव समास

अव्ययीभाव समास

संस्कृत भाषा में समास एक महत्वपूर्ण शब्द-रचना की प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। अव्ययीभाव समास इस प्रक्रिया का एक विशेष प्रकार है, जिसमें पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है।

अव्ययीभाव समास की विशेषताएँ

अव्ययीभाव समास में कुछ प्रमुख विशेषताएँ होती हैं:

- पूर्व पद प्रधानता: इस समास में पहले शब्द का महत्व अधिक होता है।

- अव्यय का प्रयोग: अव्ययीभाव समास में अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, जो लिंग, वचन, कारक, या काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते।

- अर्थ की स्पष्टता: इस समास के माध्यम से नए शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है।

अव्ययीभाव समास के उदाहरण

अव्ययीभाव समास के कुछ सामान्य उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- यथामति: (मति के अनुसार)

- आमरण: (मृत्यु तक)

- नित्यमव्ययीभाव: (नित्य अव्ययीभाव)

संस्कृत में समास का महत्व

संस्कृत में समास का उपयोग बहुत व्यापक है। यह न केवल शब्दों की रचना में मदद करता है, बल्कि भाषा के व्याकरणिक ढांचे को भी मजबूत बनाता है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध सूक्ति है: “द्वन्द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः।” यह सूक्ति समास की महत्ता को दर्शाती है।

अव्ययीभाव समास का उपयोग

अव्ययीभाव समास का उपयोग विभिन्न प्रकार के लेखन और भाषण में किया जाता है। यह न केवल साहित्यिक रचनाओं में, बल्कि दैनिक संवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कहता है "यथामति", तो वह स्पष्ट रूप से अपनी बात को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

अव्ययीभाव समास संस्कृत भाषा की एक अनिवार्य विशेषता है। यह शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने और भाषा को समृद्ध बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से भाषा की जटिलता को सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार, अव्ययीभाव समास का अध्ययन न केवल भाषाई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संस्कृत की गहराई को भी उजागर करता है।

Underrepresented Groups in Stem

Underrepresented Groups in Stem

Health

Health  Fitness

Fitness  Lifestyle

Lifestyle  Tech

Tech  Travel

Travel  Food

Food  Education

Education  Parenting

Parenting  Career & Work

Career & Work  Hobbies

Hobbies  Wellness

Wellness  Beauty

Beauty  Cars

Cars  Art

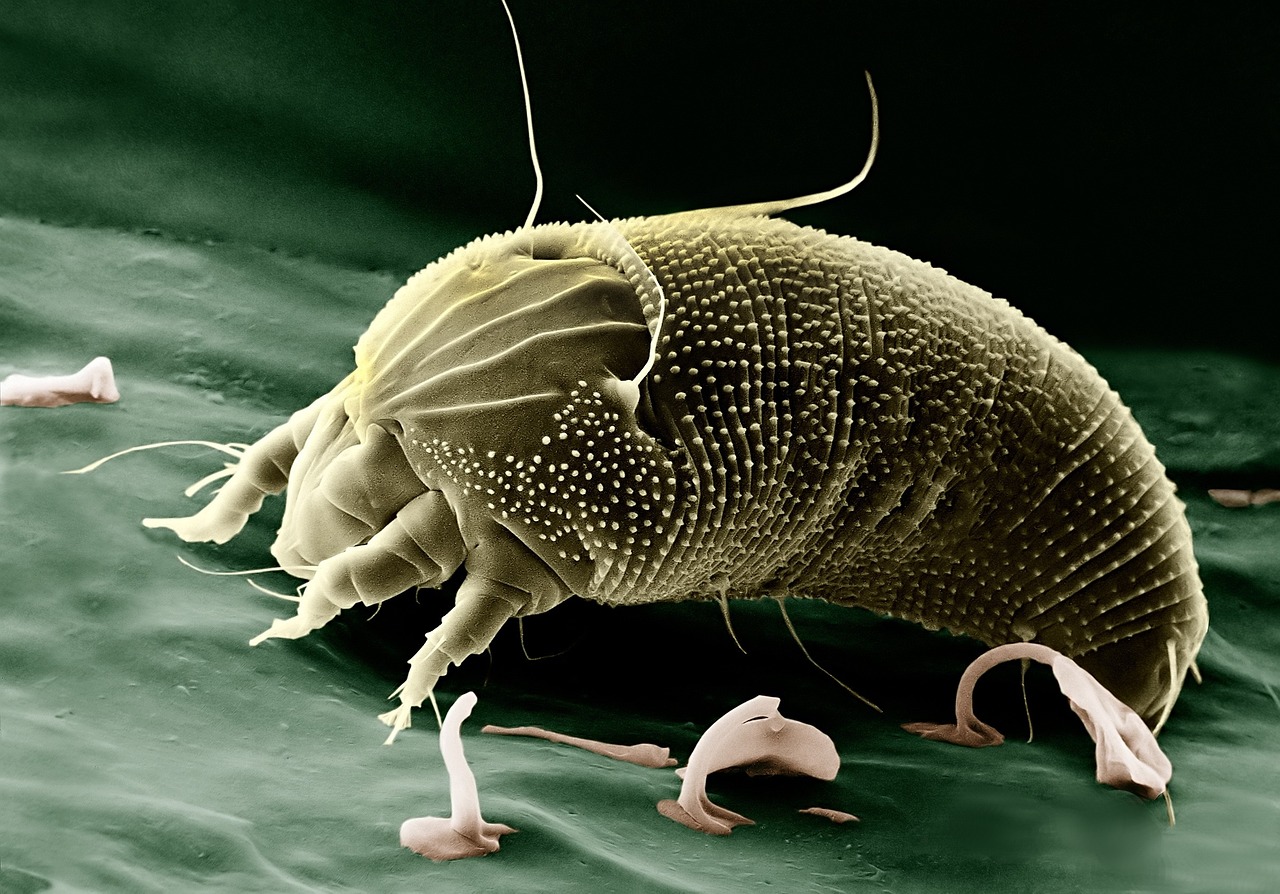

Art  Science

Science  Culture

Culture  Books

Books  Music

Music  Movies

Movies  Gaming

Gaming  Sports

Sports  Nature

Nature  Home & Garden

Home & Garden  Business & Finance

Business & Finance  Relationships

Relationships  Pets

Pets  Shopping

Shopping  Mindset & Inspiration

Mindset & Inspiration  Environment

Environment  Gadgets

Gadgets  Politics

Politics